昨天听到不少微软的内部人士说喜欢Live search,不喜欢Google, 我也赞同。这两年Live Search还是有了明显的进步,和Google的差距也越来越小,虽说市场份额没啥变化,可是搜索质量跟Google相差并不大,而界面感觉更胜一筹。一般来说,英文搜索Live Search基本还是够用了。很多次我发现Live Search搜不到,去了Google也照样搜不到。我一直对微软还是抱很大期望的,有的时候也批评一下Google,而有些人就问我是否真正使用过Google。前一段时间认真研究了一下Google的各项服务,结果发现微软基本不可能打败Google了。

首先,微软对Google的战争应该是全方位的,search并不是全部,只能是重点。由于Google是靠Search起家,而直到现在的盈利也基本是靠Search,给人一种印象就是微软只要打败Search就打败Google了。我一直是这样认为,相信到现在微软的领导层也是这样认为,因此在Search上投入大量的资金与期望。可是我在使用了Google的各项服务之后,发现微软是全方位的落后,只是把Search作为突破口击败Google在现实上是很难行的通的。目前微软的IM虽然占有绝对的优势,但是由于IM是客户端,对于Search的份额几乎起不到任何的影响,并且IM本身也不赚钱,看看Skype都成了Ebay的鸡肋了,所以这个优势对微软和Google的战争没太大影响力。另一方面,Hotmail对比Gmail目前还具有一定的优势,可是Gmail发展迅速,Hotmail客户流失严重,很可能在短期就被超过。我就想不明白,微软Search肯花那么多钱,干嘛非得在Hotmail上放那么大一个烦人的广告呢?这能挣几个钱呢?本来用户跑的就厉害,现在开放了POP3,使得用户可以把Hotmail导入到Gmail中去,跑得会更厉害。反正我用了Gmail以后发觉确实比Hotmail好用多了。Skydrive虽说Google还没有推出Gdrive,因此是微软的一个特有产品,可是发展也太慢了,跟桌面的整合没有,跟其他服务的整合没有,并且还跟很多类似的产品共存,搞得用户晕头转向不知道该用哪个。难道非得Gdrive推出来以后微软才知道进步?其他的产品就完全是Google占有绝对优势了。Blog上blogger比Live Space要强多了,连微软自己的minimsft就在blogger上。Photo上,picasaweb比Live Photos也强多了,很多msn的用户都是通过它来共享照片,视频上Youtube绝对统治地位,微软的soapbox还有人记得吗?Google reader微软没有,iGoogle比live个性化主页也强很多吧?后者已经很久没有更新过了。Google的AdSense, Webmaster tools, Analytics 都非常好用,而微软则刚刚关闭了自己的Analytics。Google的blog search微软没有,Google Docs微软也只是有个浏览的功能,Google groups, Google calendar, 微软也是最近才开发好,已经太晚了。还不只这些,Google还有很多小服务微软没有,而且Google还在不断推出或购买各种创新的服务,比如最近announce的Google Voice,又引起来一片关注。想想看,大家一个个用着Gmail, Google Docs,Picasweb,Youtube,Blogger,Google reader等等,你微软Live search做的再好,我为什么要去用你呢?这也解释了我一直想不明白的问题,为什么Live Search越做越好可是份额却没有提高,即使白给用户钱。这就好比大家用着Windows上一些列的应用程序,Linux没法跟微软竞争一样,同样的道理,大家都在用着Google的服务,Live Search怎么跟Google竞争呢?

其次,微软的Live战略处在了非常迷惘的状态。 最新的Messenger我就不想提来,总之一片反对之声,我也早习惯了逆来顺受了。Live的Wave3到底做了点什么东西呢?搞了半天无非就是模仿Facebook,可是连Facebook自己都要模仿Twitter。这下可好,Twitter牵着Facebook的鼻子走,而Facebook牵着微软的鼻子走。微软搞得都不是二手货了,而是三手货了。这次之后,我对微软的Live创新能力彻底地失望了,我相信微软的Live根本不可能满足我个人的需求。再说Live Search,经过了这两年的折腾也有点不知道该往哪里走了,搞来搞去就搞出个Kumo出来。我个人对这个改名非常的反感,虽然这也没有最后定。首先,本来就是换汤不换药,除了名字和界面改动之外,我没有觉得有什么太大不同。虽然加了一点新的东西,这些我现在也不想讨论,毕竟没有公开。其次,Kumo是什么?说是日文的蜘蛛和网的意思。我就不明白你搞个日文名干嘛?太让我莫名其妙。总之,我觉得Kumo没什么戏。

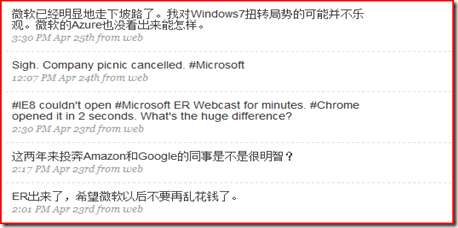

再次,Live Search非常地保守。本来保守也不一定是坏事,但是要想击败Google,不具备大胆创新的精神怎么成呢?下面就是Live Search对最新的实时搜索技术的态度:

类似于search.twitter.com“实时搜索”(Real Time Search)服务可能会开始流行起来,但是有一个产品不会部署该服务:微软即将发布的搜索引擎Kumo。微软搜索引擎部门主管Stefan Weitz称,Kumo团队正在考虑进行小部分调整,而类似于实时搜索功能不会出现在Kumo中,它还需要一个进化的过程。

Stefan还称:“微软不想因为作太大的改变而吓跑用户,而搜索引擎的界面在12年里也没有太大改变。”那么Kumo还带来什么新的特性呢?微软计划使搜索结果更加人性化,简化搜索过程,专注于用户的“关键任务”比如旅行,地方化信息等。

综上所述,我认为微软与Google的战争已败。(我个人很喜欢韩信,韩信在鸿门宴上就料定项羽没戏,我这次也大胆断言一下)